素食最新研究

- 詳細內容

【多發性硬化症人口逐年增加】

【多發性硬化症人口逐年增加】

多發性硬化症 (Multiple Sclerosis, MS) 是一種自體免疫攻擊神經髓鞘的罕見疾病,根據台灣多發性硬化協會官網資料,MS好發於女性多於男性,發病期正值青壯年期,約25~35歲之間。

【症狀】

- 肢體無力

- 視神經炎、複視

- 步態不穩

- 大小便失禁

- 僵硬

- 失語症

- 情緒失調

- 智力減弱等症狀

【德國最新研究】

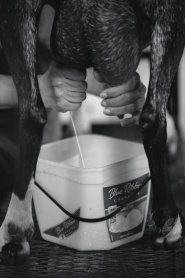

德國波恩大學 (University of Bonn) 的研究團隊收到許多MS患者的回饋,他們說喝完牛奶或吃完乳製品後,症狀會明顯惡化。為了了解原因,研究人員用牛奶中的酪蛋白搭配強化劑注入到老鼠的皮下組織,結果發現老鼠體內出現了酪蛋白的抗體,而這些抗體竟然也會去攻擊製造髓鞘的蛋白質 (myelin-associated glycoprotein, MAG)。

這種情況的發生通常是因為免疫系統無法分辨兩種結構類似的物質,而MAG的結構的確跟酪蛋白有幾分相似。

為了要印證同樣的機制也會發生在人體,他們把老鼠身上的酪蛋白抗體移植到人類的腦組織,結果許多抗體都集中在製造髓鞘的細胞中。

研究人員也發現吃完乳製品會引發症狀發作的MS患者,他們體內的B細胞 (製造抗體的免疫細胞),對酪蛋白的反應特別強烈。

【結論】

對MS患者來說,症狀發作是非常難受的,因此要如何提早分辨是否能吃乳製品,是研究團隊的下一個目標。

健康的人是否有機會罹患MS? 這不無可能,畢竟遺傳只能解釋一部分MS的病因,而對酪蛋白過敏的人其實也不少,所以理論上高度的發炎反應是有可能引發MS的。但是一個疾病的發生是需要天時、地利、人和的,當其他誘發因子都出現了,發病的機率才有可能提高。

|

年分 |

2002 |

2008 |

2010 |

地區 |

男女比例 |

|

台灣MS人口數 |

429 |

815 |

>1000 |

台灣 |

1: 3.8 |

|

台灣盛行率 |

1.9/10萬人 |

3.5/10萬人 |

4.34/10萬人 |

西方國家 |

1: 1.7 |

|

資料來源: 台灣多發性硬化症協會全球資訊網 |

|||||

作者:陳婷鈺 營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」。

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。

參考資料:

1. University of Bonn. "Milk may exacerbate MS symptoms: Cow's milk protein triggers autoimmune response in mice that damages neurons." ScienceDaily. ScienceDaily, 1 March 2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/03/220301131110.htm>.

2. Rittika Chunder, Alicia Weier, Hannah Mäurer, Nicolas Luber, Michael Enders, Gabriele Luber, Thorsten Heider, Alfred Spitzer, Sabine Tacke, Janine Becker-Gotot, Christian Kurts, Radhika Iyer, Peggy P. Ho, William H. Robinson, Tobias V. Lanz, Stefanie Kuerten. Antibody cross-reactivity between casein and myelin-associated glycoprotein results in central nervous system demyelination. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2022; 119 (10) DOI: 10.1073/pnas.2117034119

3. 台灣多發性硬化症協會全球資訊網http://www.ms.org.tw/contents/text?id=27

- 詳細內容

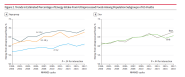

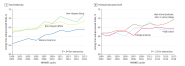

2022年2月發表在美國臨床營養期刊 (AJCN) 的最新素食研究顯示,喜愛吃超級加工食品的人,死於各種疾病的風險高於那些不吃加工食品的人,最驚人的發現是高加工食品的攝取竟然會大幅度增加阿茲海默症與巴金森氏症候群的死亡風險。 (超級加工食品是什麼? 點我 或 我)

2022年2月發表在美國臨床營養期刊 (AJCN) 的最新素食研究顯示,喜愛吃超級加工食品的人,死於各種疾病的風險高於那些不吃加工食品的人,最驚人的發現是高加工食品的攝取竟然會大幅度增加阿茲海默症與巴金森氏症候群的死亡風險。 (超級加工食品是什麼? 點我 或 我)

這是Adventist Health Study -2 (AHS2) ,也就是著名的基督復臨安息日會教友的研究,這個族群有很高比例的素食者,AHS-2長期以來提供了許多可貴的素食與疾病相關的資料。(AHS2是什麼? 點我)

這次分析死亡風險的部分,總共有77,457人的數據被納入計算,平均追蹤7.46年。

【超級加工食品增加總死亡風險】

研究人員從美國國家死亡指數取得受試者的死亡資料 (National Deathy Index)。結果發現,吃很多超級加工食品的人 (佔47.7%的熱量) 比低攝取量的人 (佔12%熱量) 高出14%的死亡風險,把動物性食材跟超級加工食品一起分析,結果不變,一樣是高出14%。意思是說不管有沒有吃動物性食材,吃比較多超級加工食品的人,即便是素食者,也受到同樣的因素影響,無法倖免。

【神經性疾病、呼吸疾病與腎臟疾病的死亡風險也增加】

若以疾病去分析,神經性疾病 (阿茲海默症與巴金氏症候群)、呼吸疾病 (尤其是慢性阻塞性肺病 COPD) 與 腎臟疾病最為明顯。

超級加工食品高攝取量 v.s. 低攝取量,神經性疾病: 增加32%的死亡風險。

超級加工食品高攝取量 v.s. 低攝取量,呼吸疾病: 增加50%的死亡風險。

超級加工食品高攝取量 v.s. 低攝取量,腎臟疾病: 增加39%的死亡風險。

【動物性食材吃太多也不好】

那些吃比較多動物性食材的人在內分泌相關的死亡風險與傳染性疾病的死亡風險分別高出素食者50%與71%。另外,吃比較多的紅肉高出攝取量低的人14%的總死亡率的風險。

【吃肉能預防失智?】

讓研究人員覺得匪夷所思的是吃比較少動物性食材,反而不利於神經疾病的預防,但這方面的解釋有點欠缺,畢竟現有的證據都是比較傾向過多紅肉的攝取對阿茲海默症與巴金氏症候群的預防是不利的。或許有什麼其他的因素導致這樣的結果,例如素食者的維生素B12攝取得比較少,或是omega-3攝取得不夠多,畢竟這兩種營養素對於神經系統的維護也是有舉足輕重的地位。

【不同國家的素食者健康程度也不一樣】

這項研究可貴之處在於我們可以更清楚的了解到飲食對健康的影響來自於各種層面,不能只單獨比較吃素與吃肉,隨著素食加工品的選擇性越來越豐富,我們常常忽略了快速與方便的飲食方式暗藏著許多陷阱,這也是為什麼英國EPIC-Oxford的世代追蹤研究與AHS-2的世代追蹤研究,三不五時會出現不一樣的研究結果。

這兩個不同國家的素食者的飲食其實是有所不同的,AHS-2的素食者比EPIC-Oxford的素食者更注重營養,而台灣慈濟兄姊的研究也發現,我們的水果與堅果類跟AHS-2比起來相對攝取得少,白飯跟澱粉類攝取得比較多,是疾病風險之一。

健康素食飲食越早開始越好,有許多疾病的預防要趁早開始,年紀越大吸收力與代謝能力下降,能夠逆轉疾病的空間會越來越小,希望多一點素食者能更重視自己的飲食,多吃原型食物,少吃加工品以及點心才是最棒的素食飲食。

作者:陳婷鈺 營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」。

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。

參考資料: Michael J Orlich, Joan Sabaté, Andrew Mashchak, Ujué Fresán, Karen Jaceldo-Siegl, Fayth Miles, Gary E Fraser, Ultra-processed food intake and animal-based food intake and mortality in the adventist health study-2, The American Journal of Clinical Nutrition, 2022;, nqac043, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac043

- 詳細內容

【維生素B12與睡眠的關係】

缺乏維生素B12能從幾個不同的代謝途徑影響睡眠。

首先,褪黑激素的生成需要維生素B12的參與,因此當維生素B12不足時,就有可能影響到生理時鐘,降低睡眠品質。維生素B12也會出現在DNA的複製過程,缺乏B12會使DNA複製失敗,抑制新的紅血球生成,引發貧血。貧血可能會引起疲憊、頭痛、嗜睡等症狀。

最後,維生素B12與神經系統有密切的關係,嚴重缺乏會造成四肢麻痺、記憶力衰退,甚至促發憂鬱症與幻覺,這些現象常常伴隨著睡眠品質不佳的狀態。文獻曾紀載,有個案因為缺乏維生素B12,造成白天過度嗜睡影響到生活1。

【猝睡症患者體內缺乏維生素B12】

中國研究團隊將40位患有猝睡症的患者,與40位年齡、性別相同的受試者做比較,發現猝睡症患者的體內的維生素B12與葉酸濃度較低,且男性血液中的維生素B12濃度比女性低,經由多變項線性迴歸分析 (一種統計方法,分析多項「類別變數」與結果的關係) ,血液B12濃度與猝睡症有獨立關係2。

【我有猝睡症嗎?】

猝睡症是什麼? 打哈欠,注意力不集中,白天工作、上課提不起進,一直想睡,難道我有猝睡症?

猝睡症是神經失調的問題,即便患者整晚有充足的睡眠,白天也有可能突然感到很疲憊,在無法控制的狀態下睡著。因此,猝睡症跟一般人很想睡覺的感覺,是截然不同的。 患有猝睡症的感覺就像三天三夜沒有睡覺一樣,極度無法控制疲憊感,還有可能伴隨著睡眠麻痺、睡前幻覺等現象。舉例來說,患者早上起床,吃完早餐,一切看似正常,正準備去上班時,突然很想睡覺,就深深地睡著了,過了大約10-20分鐘起來後,發現自己已錯過了上班打卡時間。若類似的情況發生在開車或其他需要專注力的事情,突然睡著的後果恐不堪設想。

猝睡症並不是一個常見的疾病,若您懷疑自己有猝睡症的狀況,請務必找醫師診斷。

【維生素B12飲食】

一般的疲勞與嗜睡的確也有可能與B12缺乏有關,尤其是不均衡的素食飲食。

想知道如何攝取維生素B12,從哪兒攝取,請參考我們的B12攝取指南。

其他B12相關文章:

文章撰寫/翻譯:陳婷鈺營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。

參考資料:

1. Khawaja I, Yingling K, Bukamur H, Abusnina W. Vitamin B12 Deficiency: A Rare Cause of Excessive Daytime Sleepiness. J Clin Sleep Med. 2019;15(9):1365-1367. doi:10.5664/jcsm.7936

2. Chaofan Geng, Zhenzhen Yang, Pengfei Xu, Hongju Zhang, Vitamin B12 deficiency is associated with narcolepsy, Clinical Neurology and Neurosurgery, Volume 212, 2022, 107097, ISSN 0303-8467, https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2021.107097.

- 詳細內容

【食物的生產,也會製造二氧化碳】

食物的生產,占總溫室氣體 (greenhouse gas 或 GHG)排放的百分之三十。不當的生產方式會影響水質、水的供應量、空氣品質、土壤的肥沃程度,甚至減少生物多樣性,徹底破壞生態平衡。而這樣的結果,只會使人類的居住環境更差,若又加上抗生素的濫用,人類的許多疾病將無法醫治。

【此研究的目的】

此篇研究要探討的是英國民眾的飲食習慣與碳排放量的關係,再分析他們的營養狀況是否也能反映碳排放量的多寡。

【如何取得CO2排放量數據】

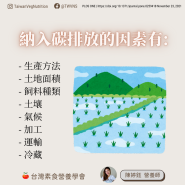

此研究的作者使用了七個文獻的數據來決定每種食物的碳排放量,他們更進一步的從文獻作者那裏得到計算二氧化碳排放量的方式,計算過程中要考量的因子包括: 1. 生產方式 2. 土地的運用 3. 飼料種類 4. 土壤 5. 氣候 6. 加工 7. 運輸。如此精密的計算,才有可能將一些細微的差別分辨出來,例如花生與榛果同樣被分類在堅果種子類,但他們兩者的碳排放量是不同的。

有些食物的【生命週期評估: Life Cycle Assessment 】會完整地被計算進去,以植物性食材為例,從播種、長大、收成、加工、運輸、再加工、再運輸、包裝、冷藏等等,整個過程中所排放的溫室氣體也都會被納入考慮。

【收集飲食紀錄】

研究人員透過倫敦西北基層醫療研究網絡 (North West London Primary Care Research Network) 招募了212位英國民眾,並請他們做1-3天的飲食紀錄,這些資料會再串連到3000種非品牌和4萬種英國常見的品牌食品。

【結果】

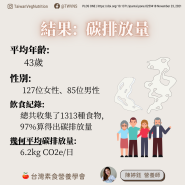

受試者平均年齡為43歲,其中127位為女性,85位為男性,素食者有15位。整體加起來,總共吃了1313種飲食項目,其中1279 (97%) 是算得出二氧化碳排放量的。

每人二氧化碳排放量為每日7.4kg CO2e,幾何平均碳排放量為每日 6.2kg CO2e ,男性比女性多出41%的碳排放量,非素食者比素食者多出59%的碳排放量。

所有食物的二氧化碳排放量加起來,肉類佔了32%、飲料占15%、乳製品占14%、蛋糕甜點占8%。若將咖啡、茶、酒精飲料、蛋糕甜點全部加起來,它們竟然占了24%的食物二氧化碳排放量,重點是這些都【不是必須食物】,大部分都是屬於營養價值極低的垃圾食物。

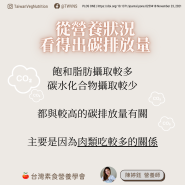

【從營養較度看結果】

此研究也發現,與世界衛生組織的建議營養素攝取量相比,攝取較多的飽和脂肪與鹽,和攝取較少的碳水化合物所排放的溫室氣體比較多,這樣的飲食模式,與肉食性飲食有很大的關係。

【探討聯合國的永續發展目標 SDGs】

此研究的作者認為碳排放量僅能回答一部分的問題,並不能完全解決水汙染 (SDG 6)、土地生態 (SDG15) 、海洋生態 (SDG14) 等問題,尤其當我們想要提高食物的生產效率去滿足消除飢餓的目標 (SDG 2) ,就很有可能會犧牲掉其他永續發展目標。

【十七個永續發展目標】

以下文字與圖片取自: 未來城市 Future City @天下

- SDG 1 終結貧窮:消除各地一切形式的貧窮

- SDG 2 消除飢餓:確保糧食安全,消除飢餓,促進永續農業

- SDG 3 健康與福祉:確保及促進各年齡層健康生活與福祉

- SDG 4 優質教育:確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習

- SDG 5 性別平權:實現性別平等,並賦予婦女權力

- SDG 6 淨水及衛生:確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理

- SDG 7 可負擔的潔淨能源:確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源

- SDG 8 合適的工作及經濟成長:促進包容且永續的經濟成長,讓每個人都有一份好工作

- SDG 9 工業化、創新及基礎建設:建立具有韌性的基礎建設,促進包容且永續的工業,並加速創新

- SDG 10 減少不平等:減少國內及國家間的不平等

- SDG 11 永續城鄉:建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村

- SDG 12 責任消費及生產:促進綠色經濟,確保永續消費及生產模式

- SDG 13 氣候行動:完備減緩調適行動,以因應氣候變遷及其影響

- SDG 14 保育海洋生態:保育及永續利用海洋生態系,以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化

- SDG 15 保育陸域生態:保育及永續利用陸域生態系,確保生物多樣性並防止土地劣化

- SDG 16 和平、正義及健全制度:促進和平多元的社會,確保司法平等,建立具公信力且廣納民意的體系

- SDG 17 多元夥伴關係:建立多元夥伴關係,協力促進永續願景

【延伸閱讀】

1. 少吃垃圾食物 研究:驚人的溫室氣體排放,來自不營養的飲食

文章撰寫/翻譯:陳婷鈺營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。

參考資料:

Rippin HL, Cade JE, Berrang-Ford L, Benton TG, Hancock N, Greenwood DC (2021) Variations in greenhouse gas emissions of individual diets: Associations between the greenhouse gas emissions and nutrient intake in the United Kingdom. PLoS ONE 16(11): e0259418. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259418

- 詳細內容

【引起乳癌的危險因子】

根據國際衛生組織的統計,2020年大約有226萬人得到乳癌,約68.5萬因乳癌而死亡1,所有癌症死亡統計中,乳癌排名第五2,是流行率極高的癌症。

雖然家族遺傳是引起乳癌的危險因子之一,但它的影響力只佔了10%以下。其他因素則包含高齡、肥胖、酗酒、吸菸、輻射傷害等等已知的危險因子。不過上述全部加起來危險因子 (包括家族遺傳) 只能解釋30%的乳癌病例。因此,醫療科學界仍持續探討情緒、壓力、飲食、運動等生活習慣與乳癌的關係。

【評估植物性飲食的方法】

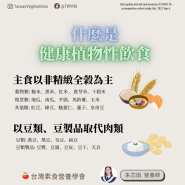

最近有許多研究使用植物性飲食指數 (Plant-based diet index , PDI) 來評估受試者的飲食習慣有多麼貼近植物性飲食。研究人員將食物分成三大類: 健康植物性食材、不健康植物性食材、動物性食材, 它們所包含的食物種類分別是4:

- 健康植物性食材:未加工的澱粉類(全榖)、水果、蔬菜、堅果、豆類、植物油。

- 不健康植物性食材:果汁、含糖飲料、精製澱粉、馬鈴薯。

- 動物性食材:動物性油脂(例如:奶油、豬油、牛油、雞油等等)、奶製品、蛋、魚、海鮮、肉類等等。

在受試者填寫完【飲食頻率問卷 FFQ】後,研究人員會根據他們的答案開始評分,評分機制如下 4, 5:

| 評估標準/分數 | 負分 | |

| PDI 植物性飲食指數 | 植物性食材 | 正分 |

| 動物性食材 | 負分 | |

| 結論 | 總分數越高,代表吃越多植物性食材 | |

| hPDI健康植物性飲食指數 | 健康植物性食材 | 正分 |

| 不健康植物性食材 | 負分 | |

| 動物性食材 | 負分 | |

| 結論 | 總分數越高,代表吃越多健康的植物性食材 | |

| uPDI不健康植物性飲食指數 | 不健康植物性食材 | 正分 |

| 健康植物性食材 | 負分 | |

| 動物性食材 | 負分 | |

| 結論 | 總分數越高,代表吃越多不健康的植物性食材 |

計算出PDI、hPDI與uPDI分數後,再依分數高低分為五組,Q1為最低分、Q5為最高分。

【乳癌與植物性飲食的關係】

2021年有兩篇乳癌研究使用了植物性飲食指數 (PDI) ,一篇是伊朗的病例對照研究 (350位乳癌患者,700位健康女性),另一篇是分析Nurse's Heath Study (1984-2016年,追蹤了76690位女性) 與 Nurse's Health Study II (1991-2017年,追蹤了93,295位女性) 的前瞻性世代研究 ( 延伸閱讀: 什麼是前瞻性世代研究 )。

伊朗的病例對照研究,在調整干擾因子後,發現植物性飲食指數 (PDI),高分者 Q5 比低分者 Q1 減少67%罹患乳癌的可能性;在健康植物性飲食指數 (hPDI)當中,高分者 Q5 比低分者 Q1減少36%罹患乳癌的可能性 (PDI: OR 0.33; 95% CI 0.22–0.50, hPDI: OR .64; 95% CI 0.43–0.94);最後,在不健康質植物性飲食指數 (uPDI) 當中,高分者 Q5 罹患乳癌的可能性是低分者 Q1的2.23倍 (OR 2.23; 95% CI 1.48–3.36)4。

而美國的前瞻性世代研究也發現,PDI 與 hPDI 分數比較高的人,罹患乳癌的風險都各自少了11% [ (HRQ5 vs. Q1, 0.89; 95% CI, 0.84–0.95); (HRQ5 vs. Q1, 0.89; 95% CI, 0.83–0.94)],他們還發現健康植物性飲食指數 (hPDI)對於雌激素呈陰性反應的乳癌有最明顯的保護作用,降低了23%的風險 [HRQ5 vs. Q1, 0.77; 95% CI, 0.65–0.90; Ptrend < 0.01]5。

【植物性飲食可能的機制4】

植物性飲食的維生素、礦物質、微量元素、植物雌激素、酚類化合物含量較多,能影響細胞週期與細胞凋亡,另外葉酸可修飾DNA進而抑制腫瘤與癌基因。植物性飲食含較多纖維質能夠減少氮-亞硝基化合物,增強抵抗力,與許多維生素一樣有抗發炎的作用; 相反的,動物性蛋白質含有血基質鐵,過多血基質鐵會協助自由基形成,進而對細胞與基因造成傷害。

【吃對素食是關鍵】

從慈悲心、環保的觀點出發,戒掉動物性食才能夠避免更多眾生受到不必要的折磨與苦難,也能降低碳排放量,延緩地球暖化的速度,預防更多極端氣候帶來的災害。但若要發揮預防疾病的作用,吃對素食非常重要。從上述的兩個研究可發現,hPDI中所含的原型植物性食材,例如沒有加工過的全穀類 (糙米、小米、藜麥、全麥等等) 、豆類 (黃豆、扁豆、綠豆、紅豆等等) 以及蔬菜水果,所含的營養密度是最高的,而這些營養素正是阻擋癌細胞最大的武器!

文章撰寫/翻譯:陳婷鈺營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。

參考資料:

1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer

2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

3. Rojas, K. & Stuckey, A. Breast cancer epidemiology and risk factors. Clin. Obstet. Gynecol. 59, 651–672 (2016).

4. Rigi, S., Mousavi, S.M., Benisi-Kohansal, S. et al. The association between plant-based dietary patterns and risk of breast cancer: a case–control study. Sci Rep 11, 3391 (2021).

5. Ramanos-Nanclares A., Willet, WC. et al. Healthful and Unhealthful Plant-Based Diets and Risk of Breast Cancer in U.S. Women: Results from the Nurses' Health Studies.

- 詳細內容

近期一篇發表在頂尖醫學期刊《Gut》的研究,發現飲食習慣會影響COVID-19的罹患率及確診後引發重症的機率。

【研究內容】

此研究於2020年新型冠狀病毒(COVID-19)疫情爆發前在美國及英國進行,分別在一般及社交媒體上招募了近59萬名民眾參與研究。此研究主要是透過智慧型手機上的軟體(APP)進行研究調查(smartphone-based study)。

【飲食習慣的收集】

在研究追蹤期間,研究參與者每日會於手機上的應用軟體上回報有關COVID-19的臨床症狀、及COVID-19篩檢結果。此外,參與者會填寫線上飲食頻率問卷(Food frequency questionnaire),讓民眾回想在疫情爆發前的飲食型態及一些食物的攝取頻率。研究人員分析了參與者平日的食物攝取內容,並將他們的飲食品質由低至高分成三分位。越高分代表越接近健康植物性飲食型態。

【確診判斷】

COVID-19的確診是靠受試者的自我回報或陽性的反轉錄聚合酶反應(reverse transcription PCR)報告來確認。確診COVID-19後的嚴重性則會以是否需要依賴呼吸器、及是否需要以抗生素搭配氧氣支持性治療來進行評估。

【研究結果】

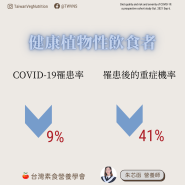

研究結果顯示,在疫情前飲食偏向健康植物性飲食者與不健康飲食者相比,罹患COVID-19的風險及罹患COVID-19後的危險程度顯著較低。

健康植物性飲食者罹患COVID-19的風險降低了9%,而罹患COVID-19後的重症機率降低了41%。

【植物性飲食的機制】

植物性飲食中富含較高的膳食纖維、維生素A、C、E、葉酸及礦物質(鎂、鉀)。在過去的研究中已發現維生素A、C、E的補充可降低呼吸道感染的機率,而主要原因是因為這些營養素在免疫力的維持上扮演的極為重要的角色。

此外,植物性食物中也富含了植化素(phytochemical),如多酚類、類胡蘿蔔素及茄紅素等都具有抗氧化的功能。因此,多攝取植物性食物可以提高個體的抗氧化能力及免疫力,因而可能有助於降低COVID-19的罹患風險及危險性。

文章撰寫/翻譯:朱芯函營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。

參考文獻

Merino J, Joshi AD, Nguyen LH, et al. Diet quality and risk and severity of COVID-19: a prospective cohort study.Gut. 2021;gutjnl-2021-325353. doi:10.1136/gutjnl-2021-325353

原文下載: https://gut.bmj.com/content/early/2021/09/06/gutjnl-2021-325353

Kim H, Rebholz CM, Hegde S, et al. Plant-based diets, pescatarian diets and COVID-19 severity: a population-based case-control study in six countries. BMJ Nutr Prev Health. 2021;4(1):257-266. Published 2021 Jun 7. doi:10.1136/bmjnph-2021-000272

原文下載: https://nutrition.bmj.com/content/early/2021/05/18/bmjnph-2021-000272

- 詳細內容

【維生素B12在母乳中的含量】

比較不同時期分泌的母乳,初乳含的維生素B12濃度最高,產後四週以後,B12含量會慢慢減少 [1]。

母乳中的B12含量沒有一個官方標準,此篇研究將 300 pmol/L 訂為最低標準,低於300 pmol/L被視為維生素B12含量不足 [3]。

【維生素B12的重要性】

無論是幼兒、成人,凡嚴重缺乏維生素B12都會影響神經系統,症狀包括: 貧血、肌肉無力、運動失調、視力障礙、失憶、思覺失調等等。

嬰幼兒時期若嚴重缺乏B12會造成發展遲緩,甚至是不可逆轉的腦損傷。

【研究內容】

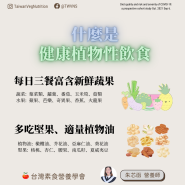

七十四位哺乳媽媽來自美國卡羅萊納 (Carolina)州 ,其中26為無蛋、無奶的Vegan (平均吃素6.2±5.5年),22位為奶蛋素 (平均吃素7.5±5.5年),最後26位為非素食者。參與條件包括嬰兒年齡大於2週,嬰兒不帶有影響維生素B12代謝的異常基因 [3]。收集母乳時必須待在陰暗的房間預防母乳中的維生素B12照射到陽光,容器也以錫箔紙包裝起來 (維生素B12畏光,須妥善收集才能在化驗時取得正確的數據) [3]。

【研究結果】

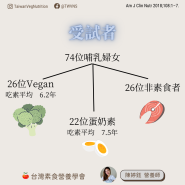

Vegan使用維生素B12補充劑的比例是最高的 (92.3%),其次是奶蛋素食者 (72.7%),非素食者使用B12補充劑的比例最低 (69.2%) [3]。

三個飲食型態的母乳平均B12含量都高於最低標準值 300 pmol/L,但前提是此研究的素食者大部分都有吃維生素B12補充劑,而以統計方式做進一步的分析發現,獨立補充維生素B12是最能反映在母乳含量上 [3]。

【建議補充量】

根據台灣第八版的膳食營養素參考攝取量 (DRI),懷孕婦女的維生素B12需求量是每日2.6微克,哺乳中的媽媽每日應至少攝取2.8微克的維生素B12。

母體中有多少維生素B12進入母乳,似乎會受母體本身缺乏程度、是否有疾病有關。有研究發現HIV-陽性且缺乏維生素B12的媽媽只要每日補充2.6-8.6微克的維生素B12就能有效地提升母乳中的濃度,但是在健康的美國與孟加拉媽媽身上,這個劑量不足以提升母乳中的B12濃度 [2]。

因此不同研究所使用的劑量從每日50至250微克都有 [2],高劑量被視為安全的 [4],因為無法吸收的維生素B12會隨著尿液排出。

維生素B12只能從動物性食材攝取到,因此素食婦女從備孕時期就應充分的補充維生素B12,一直到哺乳結束後恢復成一般成人的劑量,如此才能確保母體本身B12充裕,而母乳中的含量也足夠。

作者:陳婷鈺 營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」。

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。

參考資料:

1. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006-. Vitamin B12. [Updated 2021 Oct 18]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534419/

2. Daphna K Dror, Lindsay H Allen, Vitamin B-12 in Human Milk: A Systematic Review, Advances in Nutrition, Volume 9, Issue suppl_1, May 2018, Pages 358S–366S, https://doi.org/10.1093/advances/nmx019

3. Pawlak R, Vos P, Shahab-Ferdows S, et al. Vitamin B-12 content in breast milk of vegan, vegetarian, and nonvegetarian lactating women in the United States. Am J Clin Nutr. 2018;108:525–31.

4. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/

- 詳細內容

【懷孕期間對碘的需求量提升】

懷孕期間,胎兒的神經與大腦發育都會用到碘,若嚴重攝取不足,小孩出生後會有先天性碘缺乏症候群 (congenital hypothyroidism),症狀包括: 甲狀腺腫大、代謝異常、體重過輕、智能不足、聽力損壞等問題。

成人的碘需求量是每日150微克,孕婦是225微克,哺乳婦女是250微克。

| 成人 | 孕婦 | 哺乳婦女 | |

| 台灣第八版DRIs | 150微克/天 | 225微克/天 | 250微克/天 |

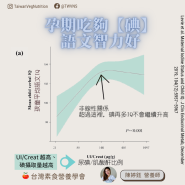

【孕期吃夠碘,語文智力好】

嚴重缺碘會造成先天性缺點症候群,那輕微的缺碘呢,是否也會影響胎兒的成長?

荷蘭、西班牙、英國這三個國家分別有研究團隊長期追蹤懷孕婦女與胎兒出生後的發展狀況,他們分析了6180位懷孕婦女的尿碘/肌酸酐比例 (UI/Creat) 、游離甲狀腺素 (FT4) 與促甲狀腺激素 (TSH),並在小孩出生後的1.5~8歲之間測量語文智能 (verbal IQ) 和非語文智能 (non-verbal IQ)。結果發現UI/Creat越高,也就是碘攝取量越多,語言智能 (verbal IQ) 表現越好,但碘攝取量超過一定比例,這個正向關係就會趨緩下來 (非線性正向關係)。不過,輕微缺點 (UI/Creat <150 µg/g) 與低語文IQ分數並沒有顯著的關係。

至於非語言智能 (non-verbal IQ),研究團隊雖然有看到正向關係的趨勢,但統計上沒有顯著。

註: 大部分攝取的碘會經由尿液排出,UI/Creat越高顯示碘攝取量越高,此研究的輕微缺碘設定在<150 µg/g UI/Creat。

【補充碘的關鍵時刻】

同一個研究也發現懷孕期12到14週之間,母親體內的碘含量和小孩出生後的語言智能發展,關係是最密切的,但這個關係在懷孕14週後就消失了,也就是說,碘的補充關鍵時間,有可能是在懷孕第一期與第二期前半段的時候。

【碘的來源】

蔬食者可多利用海苔、海帶芽補充碘,昆布則是需要小心食用,因為它的碘含量非常高,吃一點點就能滿足甚至超過一天的需求量。吃過多的碘恐會造成甲狀腺亢進,因此建議民眾還是以海苔、海帶芽為主要的補充來源。

| 海苔 (1) | 海帶芽 (2) | 昆布 (3) | 含碘鹽 | |

|

碘含量 (每克乾藻類) |

29.3-45.8微克 | 93-180微克 | 241-4900微克 |

一克鹽約有20微克的碘 (依牌子而有所差異) |

| 資料來源 (1)~(3) | Journal of food and drug analysis 22 (2014) pg.189-196 | |||

作者:陳婷鈺 營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」。

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。

參考資料:

1. Levie et al. Maternal Iodine Status and Child IQ. J Clin Endocrinol Metab, December 2019, 104(12):5957–5967

2. Journal of Food and Drug Analysis, Volume 22Levie et al Maternal Iodine Status and Child IQ J Clin Endocrinol Metab, December 2019, 104(12):5957–5967, Issue 2,2014,Journal of Food and Drug Analysis, Volume 22, Issue 2,2014,Pages 189-196, ISSN 1021-9498, https://doi.org/10.1016/j.jfda.2014.01.014.

- 詳細內容

【維生素D的重要性】

缺乏維生素D與什麼疾病有關? 糖尿病、心血管疾病、神經退化性疾病、上呼吸道感染、免疫系統、佝僂病……等等,維生素D的影響範圍這麼大是因為心臟、肺、腎臟、肝臟、身經系統、腸道、骨骼、副甲狀腺等等都能找得到維生素D接收器,跟接收器結合後,他們就如同賀爾蒙一般,能影響基因的表現,製作出不同重要的蛋白質,調節身體的代謝。

攝取維生素D最直接的方式就是曬太陽,但空氣汙染、膚色、暴露面積等等都會影響維生素D的製造效率。有研究發現,住在夏威夷、澳洲等地區的民眾,即使沒擦防曬乳,整天都曝曬在太陽底下,還是有人的血清維生素D低於標準值,這也證明靠陽光補充維生素D的可靠性不如預期。

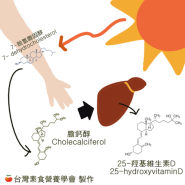

【身體如何製造維生素D】

太陽的UVB紫外線刺激皮膚裡的7-脫氫膽固醇,將其轉變成膽鈣醇,膽鈣醇進入血液中,到肝臟時,被轉化成25-羥維生素D,也就是一般抽血檢驗的 血清維生素D (25(OH)D)。

【吃菇類也能補充維生素D】

如同人類皮膚裡含有維生素D前驅物7-脫氫膽固醇,菇類含有麥角固醇 (Ergosterol),經由UVB照射後會變成維生素D2,可供人類食用。但市售的菇類大多沒有曬過太陽,不含維生素D2,不能直接當作補充來源。慶幸的是,維生素D2可以在家DIY!

《英國全科醫學雜誌》曾經介紹一個個案,一位居住在英國的30歲印度男子,因宗教關係茹素,且不食用乳製品。他被醫生診斷出血清維生素D濃度不足,醫生開了維生素D補充劑給他,但他決定每日用UVB燈泡照射200g的新鮮白蘑菇 (button mushrooms),並且在當日炒熟食用。而他的血清維生素D則從原本的17nmol/L,在三個月後上升為 39nmol/L ,雖然還未達現訂標準( >50 nmol/L 或 20ng/ml),但已能證明經UVB強化的菇類,可以提升體內25(OH)D的濃度。

另一個歐洲的研究,則使用UVB燈泡 (波長: 306nm) 照射新鮮的棕色蘑菇 (fresh brown button mushrooms),兩面照射各25分鐘,然後做成蘑菇湯。這項研究中的26位受試者,平均體內的25(OH)D濃度都低於50nmol/l。其中8位被隨機分配到 蘑菇湯組 (每週喝一碗含28000IU維生素D2的蘑菇湯以及一杯不含維生素D2 的柳橙汁當作安慰劑),另外9位到補充劑組 (每週喝一杯含有28000IU維生素D2的柳橙汁以及含微量維生素D2的蘑菇湯當作安慰劑) ,最後9位被分配到 控制組 (每週喝一杯不含維生素D2 的柳橙汁以及含微量維生素D2的蘑菇湯)。五個禮拜後,蘑菇湯組的血清維生素D2 從平均34nmol/L提升到56.7nmol/L,補充劑組從28.7nmol/L提升到58nmol/L,控制組的血清維生素D濃度沒有提升。也就是說,以UVB強化的蘑菇跟補充劑效果是差不多的。

【在家怎麼曬菇菇】

日曬:

最常被研究的三種日曬菇類是蘑菇 (Agaricus bisporus)、秀珍菇 (Pleurotus) 與香菇 (Lentinula edodes) ,只要在日正當中時,將他們放在太陽底下曬15~120分鐘,每100克新鮮菇類大約可以產出400IU的維生素D2。若要增強合成維生素D2 的效率,則可以將菇類切片,增加表面積;或是翻過來,讓蕈褶接觸陽光,因為蕈褶是麥角固醇 (Ergosterol)濃度最高的部位,比蕈傘高出4倍。德國研究發現,切片的菇類在曝曬15分鐘後,每100g含700IU的維生素D2;60分鐘後則高達1300IU。另外,越大顆的菇類需要曬更久,因此建議切片以使表面積最大化。

UVB 燈泡:

在陽光不足、空氣汙染的情況下,可以在室內使用UVB燈泡 (波長280-315nm、強度1.14 W/m2),室內溫度保持在20-35oC之間,將菇類照射20分鐘至1小時,也能有效地製作維生素D2。

【曬過的菇類要如何儲存?】

菇類中的維生素D2 含量會隨著時間減少 ,在冰箱儲存的期限大約是一個禮拜。經UVB強化再烘乾的的乾香菇,在20oC、乾燥、不透光環境下可保存8個月,在那之後維生素D2含量會慢慢遞減。

【烹飪方式會影響維生素D2的含量嗎?】

烹飪時間越久,維生素D2流失的越多,因此我們建議快速加熱並盡早食用。

- 乾煎5分鐘:保留85%的維生素D2。

- 水煮20分鐘:保留62-67% 的維生素D2。

在不願意以補充劑攝取維生素D的情況下,從日曬香菇或是自製UVB強化香菇攝取維生素D2是一個不錯的選擇,尤其,菇類是常見的食材,烹飪前拿去曬曬太陽,即便沒有補充到維生素D2對身體也沒有負面影響,值得一試。

備註: 對菇類過敏的民眾,建議從補充劑攝取,以免激起嚴重的過敏反應。

衍生閱讀:

作者:陳婷鈺 營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」。

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。

參考資料:

1. Brenda Davis, Vesanto Melina. Becoming Vegan (Comprehensive Edition). Book Publishing Company. 2014

2. Ozzard, Andrew et al. “Vitamin D deficiency treated by consuming UVB-irradiated mushrooms.” The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners vol. 58,554 (2008): 644-5. doi:10.3399/bjgp08X341959

3. Urbain, P., Singler, F., Ihorst, G. et al. Bioavailability of vitamin D2 from UV-B-irradiated button mushrooms in healthy adults deficient in serum 25-hydroxyvitamin D: a randomized controlled trial. Eur J Clin Nutr 65, 965–971 (2011). https://doi.org/10.1038/ejcn.2011.53

4. Cardwell, Glenn et al. “A Review of Mushrooms as a Potential Source of Dietary Vitamin D.” Nutrients vol. 10,10 1498. 13 Oct. 2018, doi:10.3390/nu10101498

- 詳細內容

【代糖是給誰用的?】

愛吃甜食是人類的天性,但蔗糖吃多了會造成血糖急速上升、急速下降,像坐雲霄飛車一樣。

一開始坐雲霄飛車很刺激,多坐幾回,刺激感就不會像第一次那麼強烈了,胰島素也有類似的反應。血糖進入細胞需要胰島素的幫忙,如果血糖太常玩這種上上下下的遊戲,胰島素的敏感度就會下降,久而久之,血糖進不去細胞,滯留在血液中,提升了高血糖、糖尿病的風險。

為了能吃甜食,又能控制血糖,人類研究出非常多蔗糖替代品,俗稱【代糖】,賣給想要控制體重、血糖跟血脂的民眾,許多飲料、零食、即食食品標榜低糖、零熱量可能都是加了代糖。

【代糖的特性】

代糖分好多種,隨著時代流行不同種的代糖,最近最夯的是羅漢果糖 (monk fruit sweetener),糖精 (sacharrin)、甜菊 (stevia)、阿斯巴甜 (aspartame) 也很常見。有別於蔗糖,吃下代糖後血糖能保持穩定,不會有巨大的起伏,但同時能滿足對甜味的渴望。表面上看來,人類似乎找到了完美的蔗糖替代品,但科學家對於他們在體內的作用一直感到很好奇,甚至有點戒心。根據美國兒科醫學會2019年的研究回顧,代糖對體重控制、血糖控制、新陳代謝症候群的預防在短期內似乎有幫助,但長期下來沒有很明顯的效果。

【代糖也會升高血糖,但跟你想得不一樣】

新加坡的有個研究,受試者在吃完一樣的早餐後,分別喝下含有蔗糖、阿斯巴甜、甜菊以及羅漢果糖的飲料,喝完後量測血糖,結果不出所料,只有喝蔗糖飲料的人,血糖一直往上飆,喝代糖飲料者的血糖完全不受影響,彷彿喝下白開水一樣,沒有反應。

受試者繼續待在實驗室休息,直到享用食用實驗室提供的午餐。午餐過後,令人驚奇的結果出現了,之前喝代糖飲料的那些人,血糖狂飆,而喝蔗糖的人血糖反而相對穩定。

【吃代糖比較容易有飢餓感】

同一個研究還發現了另一個有趣的現象,早上喝代糖飲料的人,到了午、晚餐時間食慾變得比較好,吃得也比較多。雖然代糖飲料是零卡洛里,但隨後從食物中攝取的熱量,比蔗糖組的還多,一整天下來,蔗糖組與代糖組的總熱量根本沒有差別。

【改變對甜食的依賴最重要】

代糖對血糖、體重的控制就算有效,可能只是短期的,可當作改變飲食的輔助工具,但長期下來,還是需要調整對甜食的慾望,選擇原形食物當作點心,如: 水果、地瓜、椰棗等,才能長期且有效的控制血糖與體重,千萬不要把代糖當作神丹或減肥聖品,最後可能是徒勞無功。

作者:陳婷鈺 營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」。

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。

參考資料:

1.The Use of Nonnutritive Sweeteners in Children.

2. Tey SL, Salleh NB, Henry J, Forde CG. Effects of aspartame-, monk fruit-, stevia- and sucrose-sweetened beverages on postprandial glucose, insulin and energy intake. Int J Obes (Lond). 2017 Mar;41(3):450-457. doi: 10.1038/ijo.2016.225. Epub 2016 Dec 13. PMID: 27956737.

- 詳細內容

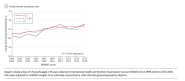

根據美國2017~2018的全國健康營養調查 (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES),超級加工食品攝取量在2-19歲的族群中,佔了總熱量的67%,跟1999年相比,上升了5.6%。其中上升最多的是即時食品,從總熱量的2.2%上升到11.2%。

什麼是超級加工食品 (Ultraprocessed Foods)?

根據巴西聖保羅大學所創造的NOVA分類系統,超級加工食品所含的原料不會出現在自家的廚房,只有大型加工廠才會使用,例如: 結著劑、染色劑等,許多是拿來添增風味、質地、呈色、保存期限。而且食物本身經由多道手續重新製成,已看不到原本的面貌,例如由絞肉搭配結著劑製成的雞塊,另外還要添加雞肉香料、天然香料來強化風味 ,其他例子包括: 即溶湯包、泡麵、冷凍披薩、餅乾、早餐喜瑞兒以及便利超商所販賣的大多數商品都屬於超級加工食品。

超級加工食品人人愛

超級加工食品的攝取量不分家庭收入、父母的教育程度,一律都是成長的趨勢,從趨勢圖也能看出種族文化佔了很重要的因子,墨西哥裔小孩從超級加工食品所攝取到的熱量比其他種族少,主要是因為他們的文化很注重家庭共食,父母在家烹飪的比例比較高。

Pizza、漢堡、甜點都增加:

即時食品當中,以pizza增加的攝取量最高,比1999-2000年多出了總熱量的5.1%,而烘焙點心的攝取量也不容忽視,從原本總熱量的10.7%增加到12.9%,例如: 餅乾、派、糕點、蛋糕等。

超級加工食品帶來的負面影響:

超級加工食品的熱量、精製澱粉、糖、鹽含量都很高,礦物質、維生素含量卻很低,例如鋅、鎂、鉀、維生素A、維生素C 以及膳食纖維,長期食用這類食品會增加肥胖、新陳代謝症候群、心血管疾病、高血壓、糖尿病、癌症等慢性疾病的風險。

對比台灣的狀況:

雖然目前沒有台灣超級加工食品的相關數據,但根據102-105年的國民營養健康狀況變遷調查顯示,台灣有將近1/4~1/3的人口每天會攝取1-2次的甜飲,且兒童、青少年的過重與肥胖盛行率大約佔人口的1/4。以台灣便利超商、手搖杯隨處可見的情形,相信我們國家的超級加工食品攝取量不輸歐美國家。有不少人著迷於甜飲,只要天氣一熱,口渴的感覺浮現,第一個想到的就是冰涼的手搖杯,照這個趨勢發展下去,未來花在慢性病治療的數目不容小覷。

素食飲食:

吃素不等於健康,很多甜飲、洋芋片、餅乾、糖果、泡麵、還有便當裡常出現的素料都是素食的,甚至現在很受歡迎的未來漢堡、植物肉等都屬於超級加工食品,加上現在取得這些食品的方便性日益增長,肥胖的素食人口比例很可能已經慢慢攀升。健康的飲食習慣,從現在就可開始,拿起紙、筆,紀錄一個月內喝了多少杯甜飲,素料占了幾餐,從平時的各種習慣中,選出一個最好達成的目標,著手改變吧!

作者:陳婷鈺 營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」。

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。

參考資料:

1. Wang L, Martínez Steele E, Du M, et al. Trends in Consumption of Ultraprocessed Foods Among US Youths Aged 2-19 Years, 1999-2018. JAMA. 2021;326(6):519–530. doi:10.1001/jama.2021.10238

2. 國民營養健康狀況變遷調查國民營養健康狀況變遷調查(102-105 年)

- 詳細內容

【有不良健康習慣的人,吃素更有效】

您有抽菸、飲酒、肥胖、運動太少、糖尿病史的問題嗎?

2016年哈佛研究團隊發表於JAMA的文獻顯示,有上述習慣或是生活型態的人,每增加總熱量3%的植物性蛋白,對,這麼少, 就能降低 10% 總死亡的風險。

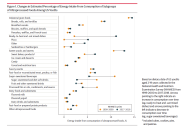

【取代加工紅肉與蛋是最顯著的】

若把3%從動物性蛋白質攝取到的熱量用植物性蛋白質取代,尤其是加工紅肉(例如培根、火腿、肉干、香腸等),足足可以降低34%總死亡風險, 取代一般紅肉降低12%、家禽6%、魚6%、蛋19% ,乳品8%。其中,蛋、奶的負面影響竟然是比雞肉與魚還要多,對於吃蛋奶素的人來說,或許是一個契機,可以嘗試以植物奶、豆類料理來取代。

從下圖可以發現,用植物性蛋白取代加工紅肉,對降低心血管疾病的死亡風險是最明顯的,而針對癌症,比起各種動物性蛋白,取代【蛋】是最有效果的,降低21%!

【如何開始?】

若您不知道自己每天攝取多少熱量,沒關係,可以先嘗試用豆類取代1/3~1/2平常吃的肉類份量,若覺得這根本難不倒自己,就可循序漸進的全部取代, 學會網站上也有許多豆類食譜,可以幫助您開始,若懶得研究原形豆類的食譜(例如:新鮮黃豆、乾黃豆、乾雪蓮子豆等),最簡單的方法就是用豆腐、豆干取代。

【延伸閱讀】

【文獻】

Song, M., Fung, T. T., Hu, F. B., Willett, W. C., Longo, V. D., Chan, A. T., & Giovannucci, E. L. (2016). Association of Animal and Plant Protein Intake With All-Cause and Cause-Specific Mortality. JAMA internal medicine, 176(10), 1453–1463. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.4182

作者:陳婷鈺 營養師

本文歡迎轉載,請註明出處為「台灣素食營養學會」。

官網:www.twvns.org

台灣素食營養學會簡介

國內少數由醫學角度探討素食的非營利團體。集結各大醫院、大學...等多位有志推廣素食的醫療人員、專家學者,透過講座、食譜、文章,與民眾分享正確的素食營養知識。